Il viaggio di Anna

Mi sto affezionando a questo paese...lo sto studiando molto e sperò sarà il mio primo viaggio POST-COVID

L'ULTIMO SALUTO

Non puoi impedirmi di partire, questa volta non mi fermerai come hai sempre fatto.

Ho deciso.

La tua sorellina ribelle ora ha messo la testa a posto e si occuperà di risolvere i problemi di tutta la famiglia.

E levati dalla faccia quel mezzo sorriso; io non sto scherzando.

Ti ricordi quella volta che sono scappata di casa? Ti ho svegliata in piena notte e te l'ho detto perché sapevo che ti saresti spaventata se non mi avessi trovata a letto, ma sono scappata come avevo deciso di fare e non sarei più tornata se papà non si fosse ammalato.

Pioveva.

Addosso avevo pochi stracci e mi prestarsi la tua giacca preferita, quella grigia lunga che indossavi solo la domenica, ci guardammo negli occhi senza lacrime perché la mia decisione era forte abbastanza per entrambe.

Sapevi che non potevo rimanere, che papà non avrebbe mai accettato il mio amore per Yuri, che mi avrebbe ancora chiusa a chiave in camera e tirato fuori la cinghia.

Ero decisa allora, come lo sono oggi.

Il mondo non si può fermare tra queste mura, in questo paese diroccato e queste strade buone solo per i muli carichi del grano che ritroviamo sul tavolo mattino, mezzogiorno e sera e che ci gonfia la pancia come palloni; le nostre vite non si possono infossare in un paese già morto, non dobbiamo seppellirci qui.

Lasciami andare, non piangere. Rimarrai con i nostri figli e mi aspetterai, sarai forte tanto quanto me, nell’aspettare che io torni e nel consolare i bambini.

Sono egoista, forse, lo so. Ho sempre desiderato fuggire da questa condizione fin da quando ero ragazza e rimanevo sveglia fino a tardi, sotto la coperta del divano per tentare di scaldarmi nel freddo del salotto, a guardare i film americani, rischiando di prendere le botte; poi ho conosciuto Yuri e ho sperato in lui, una vita migliore, mi sono sposata, ma anche la sua cinghia mi ha riportato alla realtà.

Per molto tempo ho indossato la tua giacca grigia, l'ho consumata tentando di assomigliare a te, ma ora te la restituisco, non mi serve più.

È arrivato il momento di dimostrare a mio figlio, e a te, che sono cambiata, che sono una persona migliore, ma soprattutto a te che hai sempre dovuto subire le ire di papà dopo le mie fughe e ribellioni.

Tu che mi hai consolata quando ritornavo ogni volta con lividi nuovi.

Tu che con queste mani, ora fredde e rugose, hai asciugato ogni mia lacrima.

Lasciami andare.

Guardami negli occhi come quella notte e dimmi che accetterai la mia scelta e io ti prometto che non ti deluderò.

Avvicinati, non stare lì all’ombra, lo so cosa stai pensando, ti conosco bene, ma questa volta ti sbagli.

Su avvicinati, abbracciamoci per l'ultima volta, domani me ne andrò per molto tempo e non sentirò più il profumo dolce dei tuoi capelli...

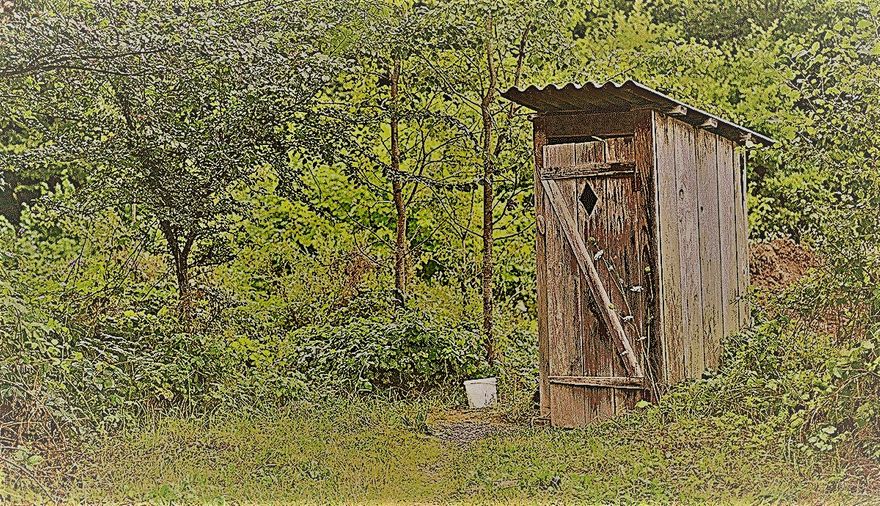

DEVO ANDARE IN BAGNO

Sono le sei del mattino, sento sopra di me il peso delle coperte militari e il freddo che mi entra dal naso. Devo decidermi a uscire da questo calore apparente fatto di pesantezza e immobilità. Mi scappa la pipì, non resisto più, ma so che appena mi alzerò il sonno svanirà tra il ghiaccio dei vetri e la neve della terra. Devo fare la pipì, devo proprio andare, prima un piede, poi l'altro e mi decido, prendo il cardigan sullo sgabello vicino al letto e me lo infilo ancora più congelata, ci vorrà un bel po' prima di scaldare anche quello, entro nelle scarpe di papà (con i calzettoni di lana della nonna ho dormito tutta la notte) e scendo le scale facendo attenzione a non far scricchiolare troppo i gradini.

La cucina a legna è accesa, vedo mia madre tra i fornelli come ieri sera, è già sveglia (o forse non dorme mai) il fuoco è apparente, i cerchi in ghisa sono tiepidi e bastano appena per scaldare il latte diluito della nostra mucca magra. Chiudo la mano sul gancio dell'uscio, avrei dovuto prendere i guanti, è ghiacciato, e un brivido si aggiunge agli altri che partono dai piedi, dalle braccia fino a congiungersi alle vertebre cervicali.

Ha nevicato anche questa notte e sul sentiero si è creata una poltiglia di terra e fango, pozzanghere di acqua ghiacciata nelle impronte lasciate dagli scarponi di papà e mamma. Mi avvio verso il bagno. Ruoto il chiavistello arrugginito e tiro la porta verso di me facendo attenzione a non forzare i cardini instabili che papà non ha mai il tempo di aggiustare, tanto che mamma si è arresa.

Con il freddo l'odore non è così acre come d'estate, mi abbasso i pantaloni del pigiama, le mutande di lana, raggomitolo il maglione in vita e mi siedo sulla tavola bucata. Allungo la mano alla mia destra e prendo il primo pezzo di carta malamente strappato. Chissà che notizie ci sono oggi nel giornale: "Si avvicina la primavera e cominciano le prime piogge torrenziali. Il fiume Prut è straripato e molti cittadini sono stati costretti a lasciare le loro case". Ricordo che gli zii sono venuti a stare da noi per quasi due mesi, la loro casa era completamente sommersa; appallottolo il giornale, lo riapro, lo stropiccio ben bene con le mani, lo scaldo un po’, lo rendo il più tenero possibile e mi pulisco. Guardo di fronte a me e, dalla fessura tra le assi di pino della porta, vedo mia madre che stende i maglioni bucati di mio padre e i mutandoni di lana ingiallita di mio nonno. Uno spiffero d'aria mi colpisce la schiena e sento che non è ancora il momento di alzarmi, non ho finito. È ogni volta così, entro per fare solo la pipì, ma il freddo mi stimola diversamente e sono costretta a rimanere ancora con le natiche congelate, le gambe penzoloni sul pannello umido e le braccia aggrappate alla mia pancia piegata a metà.

Comincia a nevicare di nuovo, sento i primi fiocchi appoggiarsi delicatamente sulle lamiere sopra la mia testa come zanzare che sfiorano appena l'acqua. Prendo un altro foglio di giornale, questa volta leggo appena il titolo: "La nova Repubblica Moldava" e mi chiedo dove abbia trovato mia madre questi quotidiani così vecchi, ma non ho molto tempo per riflettere, sto perdendo la sensibilità alle parti scoperte del mio corpo, stropiccio con più foga di prima quel titolo e con soddisfazione lo uso per ciò che davvero serve. Faccio un piccolo balzo in avanti per alzarmi, mi rivesto in fretta, spingo con forza la porta incastrata tra la terra e cammino sulla neve fresca pulita.

Ora che entro in casa, mi sembra anche caldo.

Vajont: l’urlo nel silenzio

Quieta per milioni di anni mi sono fatta largo tra rocce e terra, lenta e inesorabile ho scavato montagne rispettando ogni pietra e sasso, li ho dolcemente accarezzati levigando al mio passaggio le loro rughe. Ho attraversato pascoli rigogliosi dissetando radici di alberi che mi sfioravano e rinfrescando cantori volanti. Pigra e taciturna d'estate quando il sole più mi cercava, indomita ed esuberante in primavera corroborata dallo sciogliere della neve. Sono arrivata fino a questo piccolo canale, scorro silenziosa tra i campanacci delle mucche al pascolo, tra i richiami dei pastori e l’abbaiare dei loro solerti cani. Sento in lontananza un coro di bambini che di dirigono verso casa e cantano tutti insieme, le loro voci risuonano nella valle fino ad entrare nella mia riva più profonda. Voci soavi e spensierate riecheggiano fino a sparire, forse per sempre, e lasciare un vivido e triste ricordo. Ora il vento risuona tra i rami la loro canzone e il bramito dei cervi stona tra il coro delle mucche. Intoccabile seguo il mio corso, ma oggi qualcosa è cambiato, stese sulle mie sponde non ci sono più ragazze sognanti inebriate da parole d’amore, ma solo rombo di ruspe, cigolio di camion, fruscio di cemento e colpi di ferro che rimbombano ovunque. La terra sussulta, gli alberi oscillano, gli animali osservano muti il nascere di un enorme muro grigio che divide, interrompe, spacca, lacera e poi distruggerà la valle. Per un po' sono libera di passare, continuo il mio corso tra cinguettii inconsolabili e stridori di insensibili penne che decidono un tragico futuro. Sono trascorsi quattro anni, io quaggiù e gli uomini lassù sopra quel muro, in fila come corvi. Mi fermano, mi imbrigliano, mi alzo e lenta raggiungo pendii mai toccati, mentre ora quieta riposo la mia corsa. La terra romba, gli alberi piangono, gli animali si sfiatano dalla paura. Io placida, muta, ingabbiata, racchiusa e bloccata da questo muro assisto al mio ultimo terrificante spettacolo. È notte, la luna educata spettatrice illumina il ruggito della montagna, il tonfo nell'acqua e la mia onda maestosa. Sono finalmente libera e sono grande, enorme, incontrollabile. Mi levo in aria, fluttuo, un lampo illumina il mio grande momento, la nera quiete al di là del muro mi aspetta. Arrivo a sfiorare la luna, le mie gocce sono le sue lacrime, poi ad un tratto un rombo. Tutto avviene in pochi minuti, sento dentro di me un frastuono di rumori, crepitio di alberi e rami rotti, fragore di rocce, schianto di mattoni. Sono diventata un unico grande boato che riempie la valle e si mescolano urla, pianti disperati, corpi nudi e molli come bambole di stoffa, poi mute grida. Ora la natura tace, la luna attonita illumina il vuoto, io ritorno quieta come un tempo, ma attorno a me ora c’è solo il silenzio. Il silenzio della morte.

I COLORI DEL BUIO

Avevo 12 anni e era sempre buio. Dormivamo in baracche di legno su giacigli di coperte sporche e materassi sudici. Erano le stesse dei lager di dodici anni prima e il legno era impregnato di morte e tristezza. Quando un mese prima mio padre mi disse che saremmo andati in Belgio a lavorare in miniera per un anno, mi sentii grande e orgoglioso che mi portasse con sé. I minatori erano visti un po' come degli eroi perché lavoravano duramente e quando tornavano a casa, si leggeva nei loro sguardi una vittoria sulla vita. Sì, perché allora non lo capivo, ogni giorno rischiavano di morire, per questo erano eroi. Partimmo in treno a notte fonda. Ricordo ben poco del viaggio, era buio e io non arrivavo al finestrino per guardare fuori, vedevo solo manichini ammassati con pantaloni troppo larghi. Quando arrivammo tutto era nero intorno a me, gli alberi in lontananza incorniciavano una distesa di sabbia e fango e riuscivo a vedere appena i lineamenti di due giganti di metallo, uno di fronte all'altro, pronti a sfidarsi in battaglia. Mi spiegarono subito che quelli erano i tralicci dei pozzi che movimentavano gli ascensori. Ci svegliavamo di notte e ci calavamo in quelle gallerie buie fino a quasi mille metri di profondità. Tanti bambini come me venivano mandati a scavare in cunicoli di 50 cm. Tutto intorno era nero, le pareti, il terreno, i nostri vestiti, i nostri volti. Le luci fioche delle lampade vibravano tra la polvere del carbone come nuvole cariche di cattivi presagi. Faticavo a riconoscere mio padre, scuro in volto e negli occhi, con distratte pennellate nere che gli uscivano dalle narici e gli segnavano la bocca. Sembrava di essere in un cinematografo dei fratelli Lumière, tutto era nero e grigio in ogni sua tonalità, ci muovevamo silenziosi e, i nostri sguardi si incrociavano a fatica per non vedere nel volto degli altri il riflesso di noi stessi. Solo a notte fonda gli ascensori ci riportavano in superficie e come gatti stanchi ci dirigevamo verso le baracche. Gli abitanti del posto ci chiamavano sporchi maccheroni o musi neri, e qualche volta cominciavo a crederci anche io. Non riconoscevo il giorno dalla notte, se non perché scandito dall'ascensore, angelo meccanico, che ci portava in due inferni entrambi bui. Quella mattina dell’8 Agosto mi avevano mandato in un cunicolo più piccolo del solito. Era il mio lavoro entrare nei punti stretti, dove gli uomini non passavano, per cercare il carbone migliore. Picconavo, scavavo e spalavo, distinguendo a malapena le mie mani dagli attrezzi e i miei vestiti dalle pareti del tunnel. Se mi fossi steso su un carrello nessuno se ne sarebbe accorto e mi avrebbero buttato tra le montagne di carbone che venivano ammassate. Stavo già lavorando da tre ore, quando ad un tratto sentii un botto così forte che le orecchie si tapparono. Uscii dal mio cunicolo camminando tra il fumo accecante, vidi una luce di morte, fuoco ovunque si faceva strada tra nuvole di gas, uomini braccati che tentavano di salvarsi, bambini immobili come negativi di una foto dove solo le lacrime bianche rigano il volto, carrelli rovesciati usati come scudo d'altri tempi. I miei occhi udivano tutto il dolore e la devastazione perché le mie orecchie non potevano più farlo. Cominciai a correre anche io verso il tunnel di areazione, ma il nero buio, la notte irreale e catastrofica mi bloccò. Persi i sensi e chiusi gli occhi che non sapevo di avere aperti. Dopo molte ore i soccorritori mi trovarono e mi portarono fuori. Erano le tre del pomeriggio. Steso su una barella di fortuna, riuscii ad aprire gli occhi e vidi un mondo a colori che avevo dimenticato. L'azzurro confortante del cielo e il giallo accecante del sole si facevano strada tra le nubi, mostri neri di morte.